浙江金融职业学院赴浙江嵊州,凝聚传承力量,寻技嵊州非遗

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调,“担负起新的文化使命,努力建设中华民族现代文明。”非遗铭刻着中华传统文化的“根”与“魂”。欲流之远者,必浚其泉源。为如何有效传承、发展非遗技艺,2023年7月,浙江金融职业学院“弘扬中华文化,凝聚传承力量,寻技嵊州非遗”暑假社会实践团走进浙江嵊州,拜访竹编、根雕、泥塑等多位非遗传承人,探寻其背后的故事。

一、非遗传承的可能性:

(一)热爱与坚持

热爱之所以有力量,在于不懈的坚持与坚守它。宓风光大师非科班出身,从小自学习艺,本着对泥塑的热爱,几十年来孜孜不倦地执着于嵊州泥塑地钻研与创作,逐渐走出了一条嵊州泥塑发展之路,被誉为“浙江泥人宓”;嵊州艺术学校的师生怀揣着对越剧的热爱,有朝一日问鼎梅花奖,不断地朝着梦想努力。7.2 吕爽为实践团介绍蓝胎漆工艺品

(二)使命与担当

传承之所以能赓续,在勇于承担身上的责任与使命。竹编传承人吕爽说,家里三代从事竹编。大学毕业后,她回乡加入嵊州竹编传承队伍,为竹编的创新与发展注入新鲜血液;“浙江泥人”创始人宓风光为扛起浙江泥塑的大旗,创办了首家民营研究所——浙江泥人宓研究所,前后收了五六十位徒弟。

二、非遗传承的可行性:

(一)资金与场所保障:

1.嵊州市政府出资创建越剧博物馆、文创园主题馆等非遗展示场所,用以非遗文化的普及。

2.一些非遗传承人自行出资成立民间艺人文化室、研究所、培训基地等场所,用以非遗的传承与创新。

(二)教育与培训机制:

1.家庭教育:根雕传承人郑紫东与竹编传承人吕爽其父辈皆是非遗代表性的优秀传承人,自幼在家中接受非遗文化的熏陶。越剧艺校施丹妮老师幼时被长

2.公共教育:目前,非遗的传承正进入学校的各种人才培养体系,各地的工艺美术学校逐渐成为人才培养重镇。如越剧艺校为中国越剧培养了无数人才,被称为"越剧艺术家的摇篮";嵊州普通高职学校工艺美术专业也开设了根雕、泥塑等相关课程。

3.社会参与与共享:越剧艺校会进行送戏下乡的活动以及其他一些非遗进社区行动,越风美术学校也会开设寒暑假班、公益课以及走进社区等活动。

4.媒体传播的力量:举办各类文化节、参加各类节目(浙江卫视《还有诗和远方·非遗篇》《舌尖上的中国》以及纪录片等)、社会实践活动宣传等。

三、非遗传承是“两条腿”走路

(一)技艺练习:“台上一分钟,台下十年功。”每一件作品的每一道工序的背后,都是几十年如一日的坚持,用一丝不苟的专注与持续钻研的韧劲,坚守着非遗手艺的传承。越剧艺校郑丹妮老师表示:“像我们这种戏曲关键就是在于每天练,不练的话就会退功,这是一条比较长久的道路。”其它非遗技艺也是如此。

(二)文化学习:在访谈中,所有的传承人都无一例外提到了学习。每件非遗工艺品都倾注着匠人的心,日常的言行举止、观念等无时无刻不影响着作品。不断提高自己的修养是每个非遗传承人一生的必修课。嵊州越剧艺术学校坚持专业与学业并行的教学道路,表示绝不忽视文化的重要性。

- “植”因有你,点燃绿色环保希望

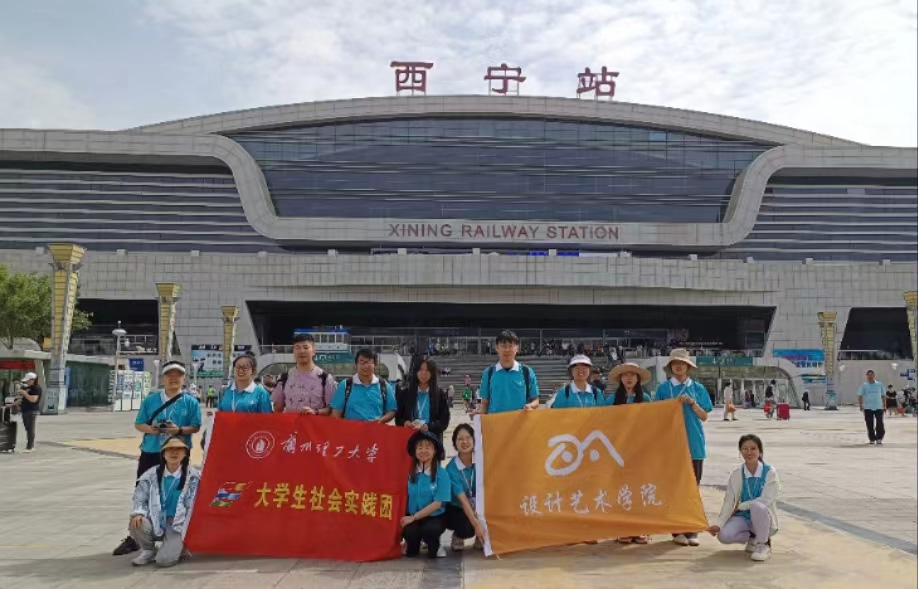

- 2023年7月26日至28日,全体成员抵达西宁站,12名实践成员在指导老师的带领下,进行了为期3天的青海生态环境科考实践活动。团队在“美丽

- 08-15

- 安徽大学生前往安庆太湖,科普中医药文化

- 08-15

- 俯首为民的好支书——凌美龙

- 08-15

- 探寻红色遗址,弘扬革命精神

- 08-15

- 垃圾分类有妙招,引领低碳新生活

- 为了实现垃圾分类新时尚,引领低碳新生活,增强市民进行垃圾分类的意识,调动市民群众参与的积极主动性,全面推动垃圾分类,养成好习惯

- 08-15

- 义务除草展风采 乡村振兴共建设

- 08-15

- 山大学子走进餐饮行业,调研智慧厨房产品应用前景

- 2023年8月13日,山东大学(威海)MR厨房调研团成员先后到安徽省蚌埠市乡村小厨私房菜馆、胡同里餐饮店,亲邻小镇餐饮有限公司和一斗米

- 08-15

- 青农学子三下乡:乡村振兴走基层,青年肩负新使命

- 青岛农业大学资源与环境学院“基层连线,共赴曙光”赴山东乐陵实践服务团于8月2日起在山东省乐陵市丁坞镇开展为期一周的实践活动,以实

- 08-15

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台