在热爱中坚持,在创新中突破

风筝是我国的民俗文化之一,拥有两千多年的悠久历史。滇式风筝在我国南北风筝中脱颖而出,独树一帜,历经数百年年仍然保持至今。为了更好地了解“滇式风筝”所蕴含的深刻内涵和学习工匠精神,重庆人文科技学院“悠悠匠心”非遗文化传承实践团成员于2022年8月2日来到西山区文化馆,近距离参观和学习了“滇式风筝”的制作工艺。

油画般的老昆明场景,被朱家祥一一记录,描划在风筝上,汇聚成了中国风筝界数一数二的独特派系—南派滇式风筝。

朱家祥生于1943年,现为滇式风筝传习馆主持,非物质文化遗产代表性项目滇式风筝市级代表性传承人。他40多年如一日,不断创新滇式风筝的结构和样式,致力让南派滇式风筝传承下去。

据朱家祥介绍,风筝制作有四大要素,分别是:扎,糊、绘、放。在做造型时使用棉子做捆扎点,再拿浆糊捆扎上去,从而使得骨架非常牢固不会变形。但是容易变形,虫蛀。为了解决竹篾易变形、易被虫蛀和不易保存等问题,朱家祥开始寻找合适的替代材料。经过多次尝试,他发现了碳素材料。相比传统用竹篾制作的风筝,使用碳素材料做骨架的风筝更轻、更均匀,能稳定地飞行。更重要的是,由于减少了削篾环节,让滇式风筝的制作时间大大缩短。

“做风筝难,难在削篾。”朱家祥说,竹篾的粗细直接关系到风筝的性能和高度:竹篾太粗,会影响风筝的飞行高度;竹篾太细,则容易让风筝折翼坠落。因为缺乏标准,朱家祥制作风筝“全凭感觉”,由于削出来的竹篾粗细不一,做出来的风筝质量也很难有保障。朱家祥一般要用两三天时间才能做一个风筝。

朱家祥深知非遗传承比较难,发现碳素材料后,他开始免费教村民制作风筝。因为风筝行业售价不高,收入低,很多前来学习风筝制作的人都改行了,但是朱家祥老人为非遗传承的奉献精神仍令实践队成员感到敬佩。

从2007年开始,昆明市的风筝比赛如雨后春笋般涌现,但由于缺乏管理,行业乱象丛生。为了规范制作技术、比赛规则,朱家祥带头成立了昆明市风筝运动协会,到小学、中学、高校培训风筝制作工艺,在传承制作工艺的同时,行业发展逐渐规范。在此基础上,朱家祥开始丰富滇式风筝的品种。在蜜蜂、寿桃、弥勒、板瓦、八卦和灯笼等8个滇式风筝传统品种基础上,制作了融入地道云南文化、云南味儿浓的新滇式风筝,并利用云南旅游资源优势,将风筝制作成伴手礼、旅游纪念品等。

据朱家祥老师介绍,现在滇式风筝仍为昆明广大群众喜闻乐见,经常抽空放飞风筝对改善视力疲劳、治疗颈椎病、调整睡眠状态等,很多益处。现在医学界还把这项活动叫“筝疗法”,现在玩风筝的也有九十岁以上的,也有儿童,青少年,适用人群广泛,老有所乐,老有所养,培养青少年德智体美劳健康文明交流进步。朱老师还建议;传统与现代结合,希望“低头族”们抽点时间“抬抬头”为全民健康触入大自然,走进大自然吧。

油画般的老昆明场景,被朱家祥一一记录,描划在风筝上,汇聚成了中国风筝界数一数二的独特派系—南派滇式风筝。

朱家祥生于1943年,现为滇式风筝传习馆主持,非物质文化遗产代表性项目滇式风筝市级代表性传承人。他40多年如一日,不断创新滇式风筝的结构和样式,致力让南派滇式风筝传承下去。

据朱家祥介绍,风筝制作有四大要素,分别是:扎,糊、绘、放。在做造型时使用棉子做捆扎点,再拿浆糊捆扎上去,从而使得骨架非常牢固不会变形。但是容易变形,虫蛀。为了解决竹篾易变形、易被虫蛀和不易保存等问题,朱家祥开始寻找合适的替代材料。经过多次尝试,他发现了碳素材料。相比传统用竹篾制作的风筝,使用碳素材料做骨架的风筝更轻、更均匀,能稳定地飞行。更重要的是,由于减少了削篾环节,让滇式风筝的制作时间大大缩短。

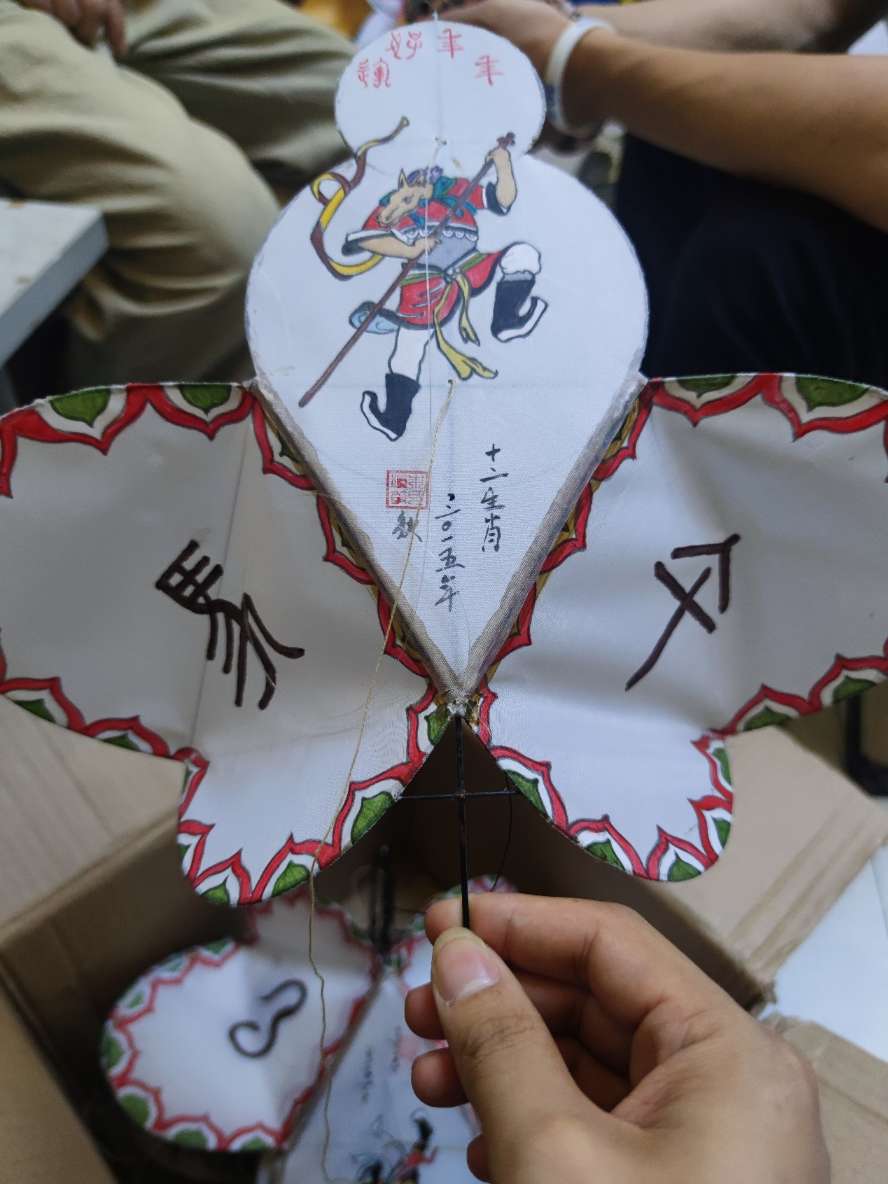

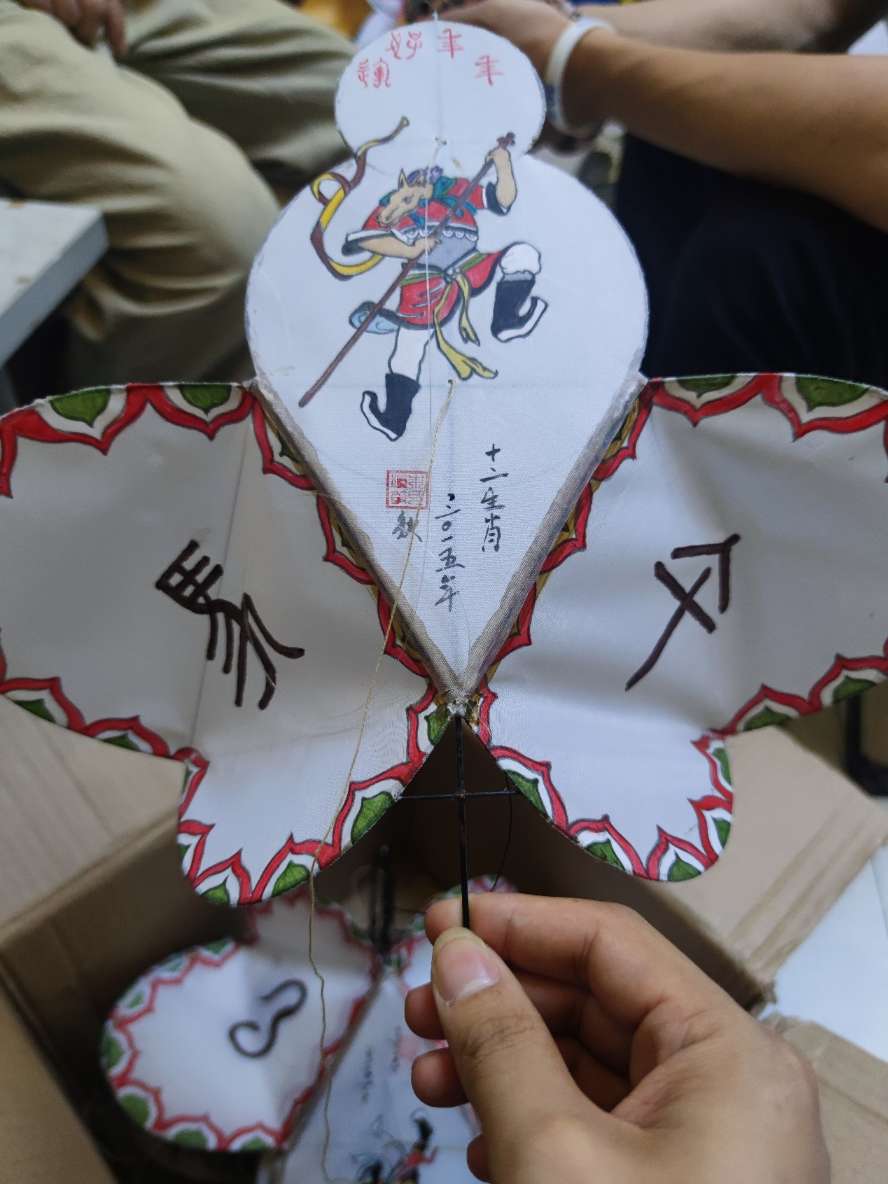

(朱家祥老师为实践团成员讲解风筝原理 邓星/摄)

为了更好地传承技艺,朱家祥协同风筝协会的成员申请了发明专利。把材料改进了。棉要造型必须要用火烘烤,一般人掌握不好火候和时间。通过大胆的改进创新,改为使用钓鱼竿尖尖,就不容易断;又为了便于做,使用钓鱼竿触点是圆的,绑扎的时候触点会打滚,为了排除这个情况,又发明了风筝的模具,可以根据风筝的造型来开模,使得制作更精确标准化,而且人人都可以做风筝,人人都做得好风筝。而这些都是取得专利的。“做风筝难,难在削篾。”朱家祥说,竹篾的粗细直接关系到风筝的性能和高度:竹篾太粗,会影响风筝的飞行高度;竹篾太细,则容易让风筝折翼坠落。因为缺乏标准,朱家祥制作风筝“全凭感觉”,由于削出来的竹篾粗细不一,做出来的风筝质量也很难有保障。朱家祥一般要用两三天时间才能做一个风筝。

朱家祥深知非遗传承比较难,发现碳素材料后,他开始免费教村民制作风筝。因为风筝行业售价不高,收入低,很多前来学习风筝制作的人都改行了,但是朱家祥老人为非遗传承的奉献精神仍令实践队成员感到敬佩。

从2007年开始,昆明市的风筝比赛如雨后春笋般涌现,但由于缺乏管理,行业乱象丛生。为了规范制作技术、比赛规则,朱家祥带头成立了昆明市风筝运动协会,到小学、中学、高校培训风筝制作工艺,在传承制作工艺的同时,行业发展逐渐规范。在此基础上,朱家祥开始丰富滇式风筝的品种。在蜜蜂、寿桃、弥勒、板瓦、八卦和灯笼等8个滇式风筝传统品种基础上,制作了融入地道云南文化、云南味儿浓的新滇式风筝,并利用云南旅游资源优势,将风筝制作成伴手礼、旅游纪念品等。

据朱家祥老师介绍,现在滇式风筝仍为昆明广大群众喜闻乐见,经常抽空放飞风筝对改善视力疲劳、治疗颈椎病、调整睡眠状态等,很多益处。现在医学界还把这项活动叫“筝疗法”,现在玩风筝的也有九十岁以上的,也有儿童,青少年,适用人群广泛,老有所乐,老有所养,培养青少年德智体美劳健康文明交流进步。朱老师还建议;传统与现代结合,希望“低头族”们抽点时间“抬抬头”为全民健康触入大自然,走进大自然吧。

(朱家祥老师所做风筝 刘坤/摄)

滇式风筝融入地道云南文化,为传承中华文化和保护民族文化多样性作出了重要贡献。滇式风筝的一笔一画、一针一线,都是对中国历史的诉说,通过在西山区文化馆的参观与学习,实践队的成员们在像朱家祥老师一样的老手艺人中学习到了坚持不懈的大国工匠精神,并坚定了要将非遗文化宣传到更多人中去的决心。时间:2022-08-17 作者:重庆人文科技学院“悠悠匠心”非遗文化传承实践团 来源:重庆人文科技学院“悠悠匠心”非遗文化传承实践团 关注:

- “青春心向党,建功新时代”主题党史学习活动

- 南通大学杏林学院医志同行志愿服务团的同学们开展了“青春心向党,建功新时代”主题党史学习活动——参观了解建湖的文化与历史。

- 08-23

- 【华南师范大学】馨星队三下乡|挑战与责任同在

- 08-23

- 华师学子线上三下乡:暖心相聚云课堂,自强灯塔遥筑梦

- 新长城华南师范大学自强社灯塔服务队成员于7月15日至7月21日共聚云课堂,向东莞市石排镇中心小学四、五年级学生提供了为期一周的云支教

- 08-23

- 南师大“城市烟火气”——新时代疫情背景下江苏省夜市经济现

- 2022年6月24日南京师范大学能源与机械工程学院”城市烟火气“国情观察团社会实践小组在南京义务小商品城展开调研活动。

- 08-23

- 西农学子三下乡——闽宁协作,山海情深

- 通过电视剧《山海情》,西农食品学院赴闽宁调研队了解到闽宁镇是宁夏脱贫攻坚和乡村振兴的重要阵地,也是党中央始终牵挂的地方。为响应

- 08-23

- 西农学子三下乡——闽宁“巧媳妇”的“薪”生活

- 7月29日,西农食品学院赴闽宁调研队来到原隆村,探访闽宁禾美电商扶贫车间。

- 08-23

- 师范学院开展“赓续红色血脉,携手砥砺奋进”社会实践活动

- 常熟理工学院师范学院学生到江苏各地乡村开展“赓续红色血脉,携手砥砺奋进”社会实践活动,参观革命展览馆,学习党史,弘扬革命精神。

- 08-23

- 人物专访——张黄镇团委书记马欢

- 天刚刚放晴,太阳自云后探头,泄了一片华光,和和暖暖,撒在两旁街道的屋顶砖墙上。伴着凉爽微风,我们来到张黄镇进行走访调研,考察当

- 08-23

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534