多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

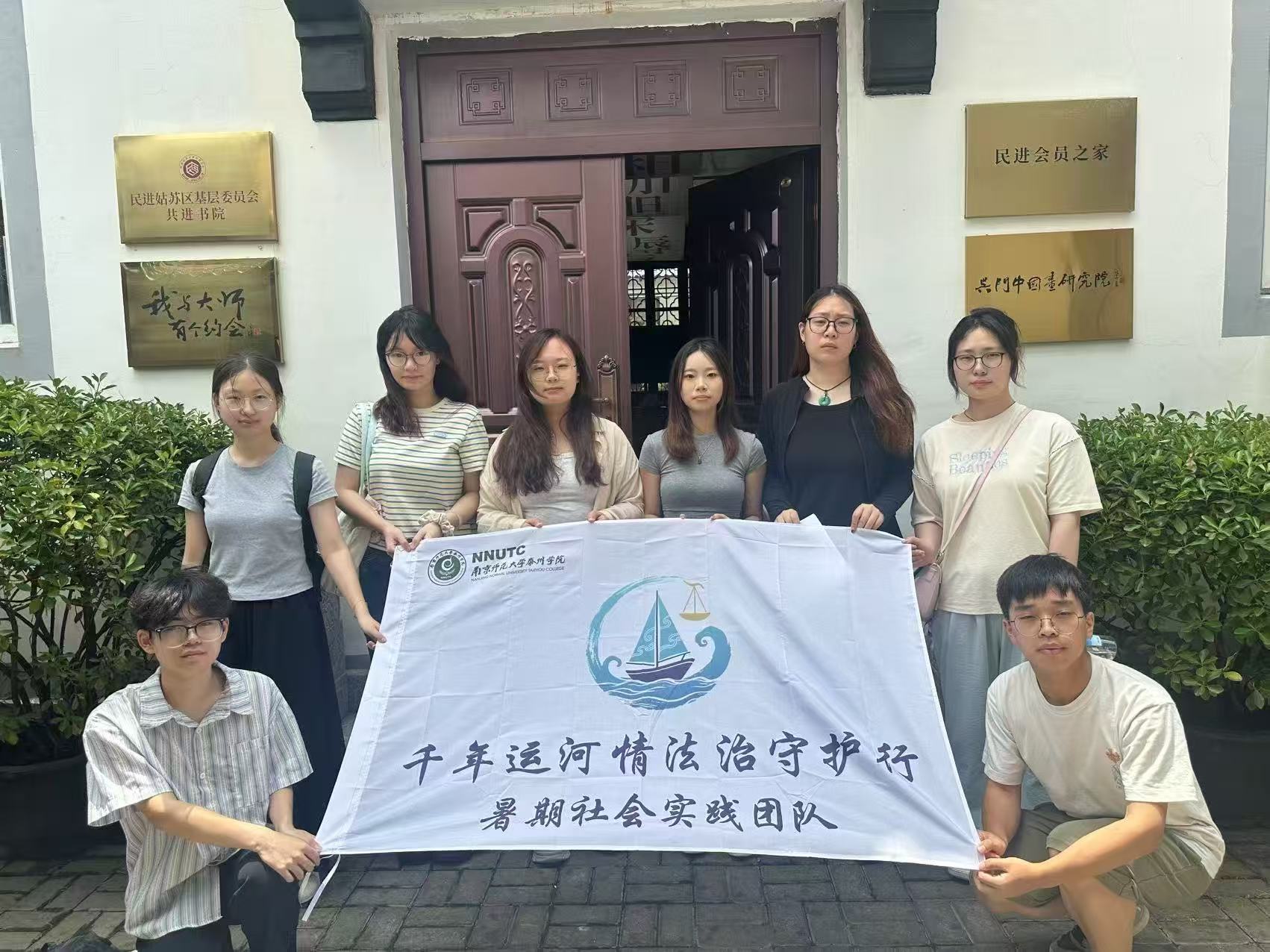

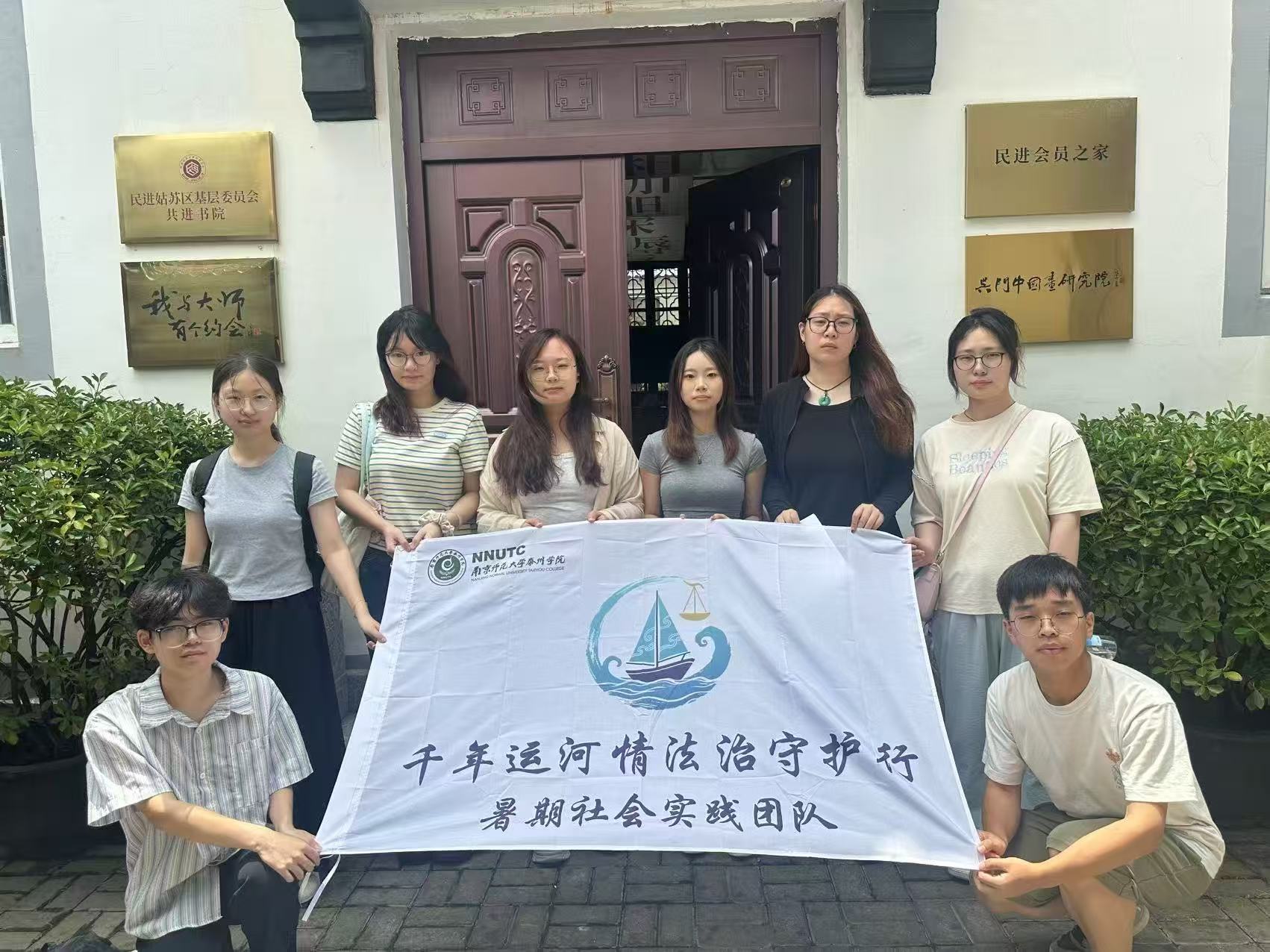

南京师范大学泰州学院实践队依法守护运河非遗助力千年文脉相传

发布时间:2025-07-25 阅读: 一键复制网址

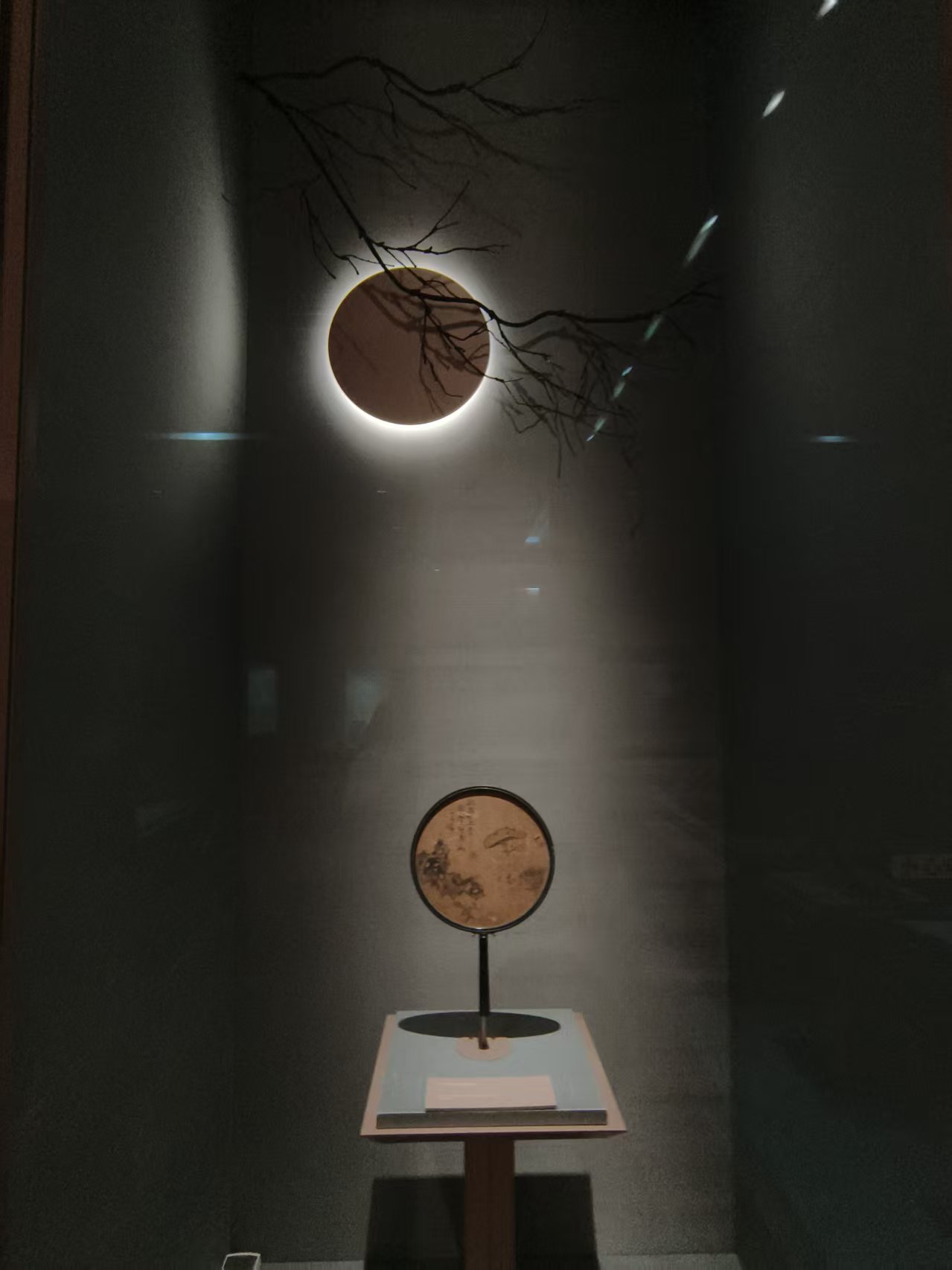

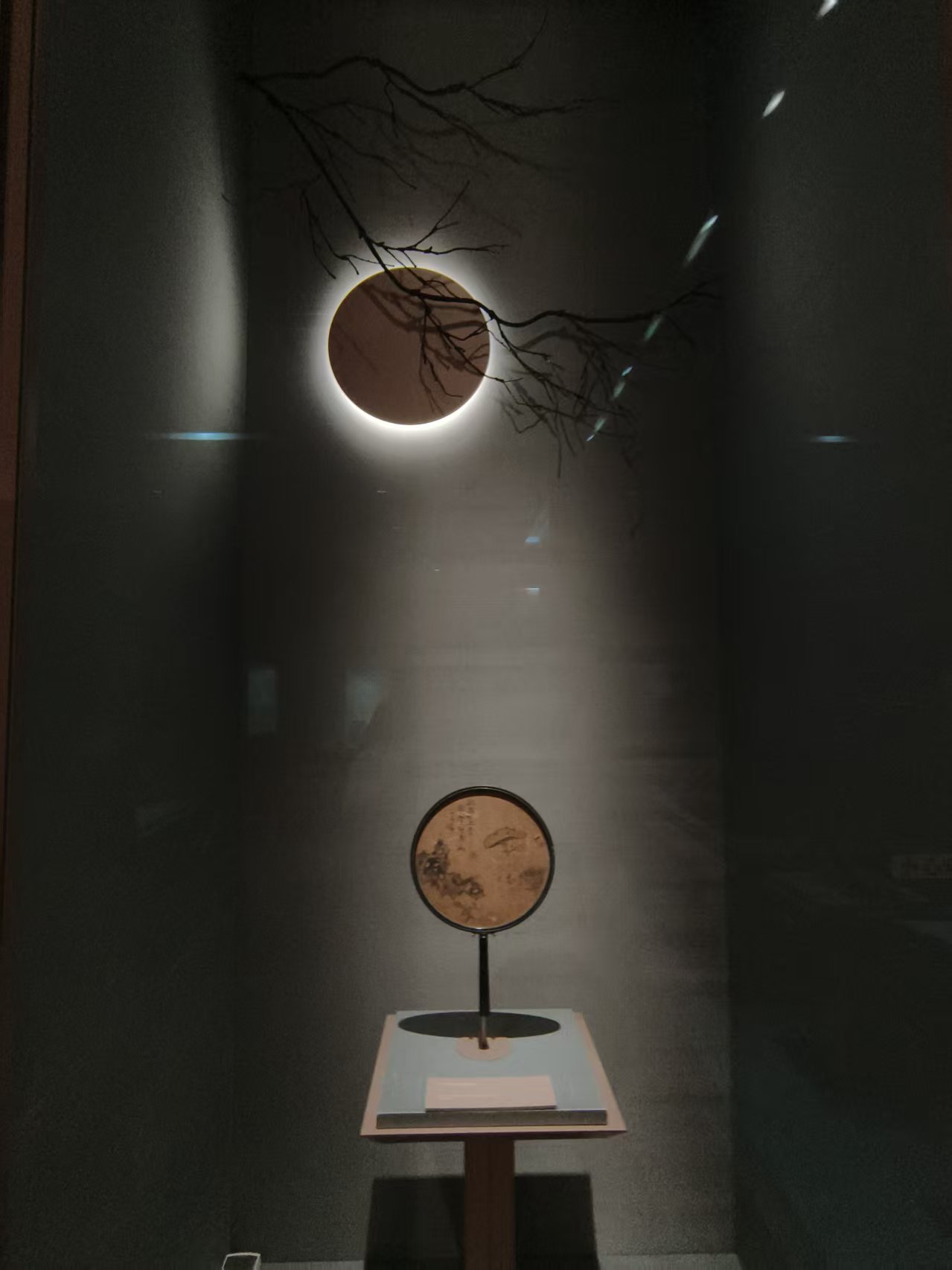

博物馆探秘:解码运河文脉的法治基因

在苏州博物馆,团队从隋唐运河沙盘入手,系统梳理大运河对苏州经济文化的深远影响。AR技术复原的昆曲古戏台前,虚拟艺人水袖翩跹,生动展现昆曲沿运河北上的传播历程。馆藏文物中,明代折扇上的“舟次题跋”和清代阊门商肆微缩景观,让团队成员直观感受到运河对苏州商贸与文化的双重塑造。

研讨中发现《苏州市昆曲保护条例》等法规存在落地难题,如苏绣仿冒侵权界定不清、传统工艺专利申报流程复杂,团队据此梳理国内外案例并计划形成专项立法建议。

研讨中发现《苏州市昆曲保护条例》等法规存在落地难题,如苏绣仿冒侵权界定不清、传统工艺专利申报流程复杂,团队据此梳理国内外案例并计划形成专项立法建议。

非遗工坊调研:一针一线间的法律需求

在英达服装继续教育学院苏绣工坊,省级非遗传承人现场演示双面绣技艺,介绍苏绣文化的同时并指出挑战。团队记录下工坊提出的“简化非遗专利流程”“加强线上侵权监管”等建议,并现场普及《传统工艺美术保护条例》中的维权途径。

团队成员还发现,运河沿岸非遗项目多依赖口传心授,传承人权益保障不足。为此,团队为大运河非遗保护立法完善出力,助传统技艺焕发新生。

社区普法:让文化保护意识扎根基层

在金庭社区,团队将普法与非遗体验结合,吸引近百名居民参与。评弹表演后,成员们以评弹、苏绣等为例为例,讲解《大运河文化遗产保护办法》中的保护条款;小朋友们积极互动,建言献策对此的看法。

社区书记反馈,运河沿岸常有违规搭建问题,团队随即协助宣传《社区运河保护公约》,提出多种举措,推动居民自治与法律约束结合。活动现场,一位社区居民感慨:“原来唱了半辈子的评弹也是受保护的文化遗产,以后更要用心传下去。”

成果与展望:法治赋能非遗传承新路径

实践活动结束后,团队成员总结研究,形成《大运河非遗保护法治化建议报告》。报告涵盖立法完善建议、执法协作措施,强调公众参与重要性,标志实践活动圆满成功。

此次实践活动成果丰硕,体现“法治 + 文化”育人模式成效。团队成员结合法治理念与文化遗产保护,提升法律素养,理解保护重要性。该模式为青年学子提供实践机会,激发其对文化遗产保护的热情与责任感。

展望未来,团队将深化校地合作,发挥高校学术优势与地方政府实践平台作用,推动青年参与文化遗产保护。此合作模式能为青年提供实践机会,使其成长,为保护工作注入活力与创新思维。持续努力下,相信会有更多青年加入文化遗产保护行列,守护传承文化遗产。

在苏州博物馆,团队从隋唐运河沙盘入手,系统梳理大运河对苏州经济文化的深远影响。AR技术复原的昆曲古戏台前,虚拟艺人水袖翩跹,生动展现昆曲沿运河北上的传播历程。馆藏文物中,明代折扇上的“舟次题跋”和清代阊门商肆微缩景观,让团队成员直观感受到运河对苏州商贸与文化的双重塑造。

研讨中发现《苏州市昆曲保护条例》等法规存在落地难题,如苏绣仿冒侵权界定不清、传统工艺专利申报流程复杂,团队据此梳理国内外案例并计划形成专项立法建议。

研讨中发现《苏州市昆曲保护条例》等法规存在落地难题,如苏绣仿冒侵权界定不清、传统工艺专利申报流程复杂,团队据此梳理国内外案例并计划形成专项立法建议。 非遗工坊调研:一针一线间的法律需求

在英达服装继续教育学院苏绣工坊,省级非遗传承人现场演示双面绣技艺,介绍苏绣文化的同时并指出挑战。团队记录下工坊提出的“简化非遗专利流程”“加强线上侵权监管”等建议,并现场普及《传统工艺美术保护条例》中的维权途径。

团队成员还发现,运河沿岸非遗项目多依赖口传心授,传承人权益保障不足。为此,团队为大运河非遗保护立法完善出力,助传统技艺焕发新生。

社区普法:让文化保护意识扎根基层

在金庭社区,团队将普法与非遗体验结合,吸引近百名居民参与。评弹表演后,成员们以评弹、苏绣等为例为例,讲解《大运河文化遗产保护办法》中的保护条款;小朋友们积极互动,建言献策对此的看法。

社区书记反馈,运河沿岸常有违规搭建问题,团队随即协助宣传《社区运河保护公约》,提出多种举措,推动居民自治与法律约束结合。活动现场,一位社区居民感慨:“原来唱了半辈子的评弹也是受保护的文化遗产,以后更要用心传下去。”

成果与展望:法治赋能非遗传承新路径

实践活动结束后,团队成员总结研究,形成《大运河非遗保护法治化建议报告》。报告涵盖立法完善建议、执法协作措施,强调公众参与重要性,标志实践活动圆满成功。

此次实践活动成果丰硕,体现“法治 + 文化”育人模式成效。团队成员结合法治理念与文化遗产保护,提升法律素养,理解保护重要性。该模式为青年学子提供实践机会,激发其对文化遗产保护的热情与责任感。

展望未来,团队将深化校地合作,发挥高校学术优势与地方政府实践平台作用,推动青年参与文化遗产保护。此合作模式能为青年提供实践机会,使其成长,为保护工作注入活力与创新思维。持续努力下,相信会有更多青年加入文化遗产保护行列,守护传承文化遗产。

作者:朱心诚 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 浙江水利水电学院“溯源闻音”实践队——回望红色奋斗路 传承薪火续荣光

- 为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,衢州市柯城区五环社区关工委与浙江水利水电学院计算机学院“溯源闻音”暑

- 2025-07-26

- 探寻红色印记,缅怀革命英烈

- 为赓续红色血脉,传承革命精神,深刻挖掘红色文化的精神内核与时代价值。河北化工医药职业技术学院药学与健康管理系“启·承”小

- 2025-07-26

- 西柏坡上忆峥嵘,革命精神永传承

- 为传承红色基因,赓续革命精神,激励同学们筑牢理想信念、勇担时代使命。近日,河北化工医药职业技术学院药学与健康管理系“启·

- 2025-07-26

- 石油大学学子走进青岛革命烈士纪念馆 在历史回望中坚定理想信念

- 2025-07-26

- 23级安全一班实践队参观青岛海军博物馆开展实践活动

- 2025-07-26

- AI诈骗防范 法盾问卷探路 | 线下调研

- 为摸清群众对AI诈骗的认知情况,精准指导后续宣传方向和研究中心工作,烟台大学法学院“法盾防诈”实践队于7月11日至12日深入烟台

- 2025-07-26

- 长大学子探访减震科技前沿 在创新实践中感悟工匠精神

- 长安大学赴陕西西安“无‘震’时代”暑期社会实践队秉承“理论联系实际”的理念,积极前往陕西永安减震科技有限公司,探访科技前

- 2025-07-26

- 笔下生花,“英”你精彩 | 山东理工大学爱之传承暑期社会实践团举办英语单词听写大赛

- 2025-07-26

-

大学生三下乡投稿平台