多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

嘉庚学子三下乡|观灯光下绣品辉煌,寻其背后渊源历史

发布时间:2023-07-31 关注: 一键复制网址

嘉庚学子三下乡|观灯光下绣品辉煌,寻其背后渊源历史

撰稿人:陈薇

为进一步了解金苍绣,厦门大学嘉庚学院“五福临门”实践队在7月11日,即“三下乡”社会实践活动的第二天,继续进行参观绣品、采访手艺人的实践活动。

首先实践队来到了泉州非物质文化遗产馆参观金苍绣。

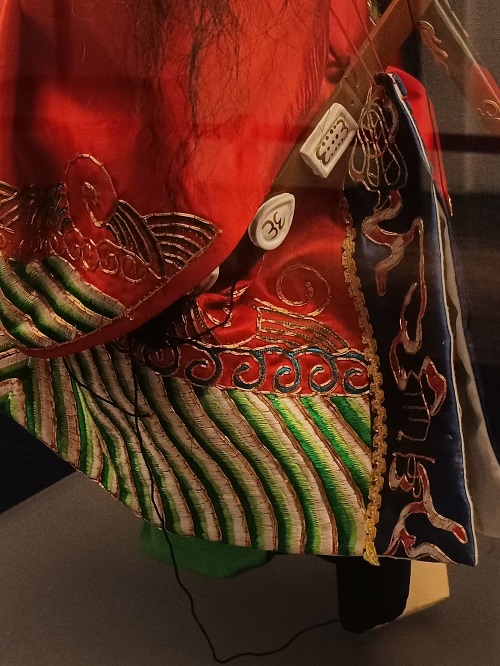

金苍绣的展厅位于馆内四楼的一小块区域。其实,若要细来追究,金苍绣的展品不仅局限于所划分的小块展区中,它还可以存在于馆内三楼的高甲戏及梨园戏的展览区,从小件的高甲戏服到大件的梨园戏服上都可以观看到金苍绣的痕迹。

(小组成员观赏金苍绣)

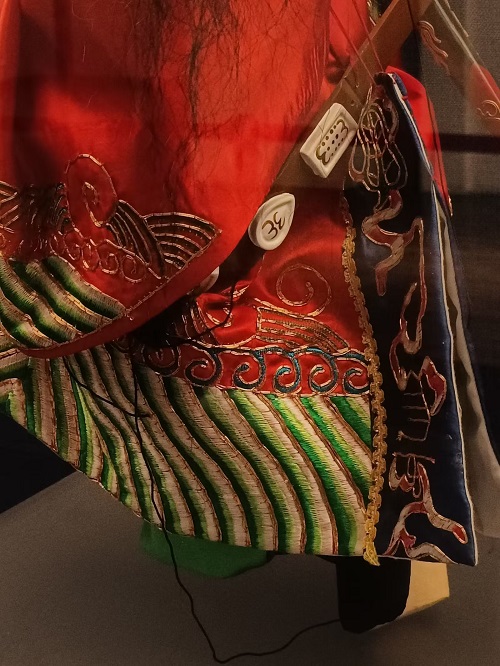

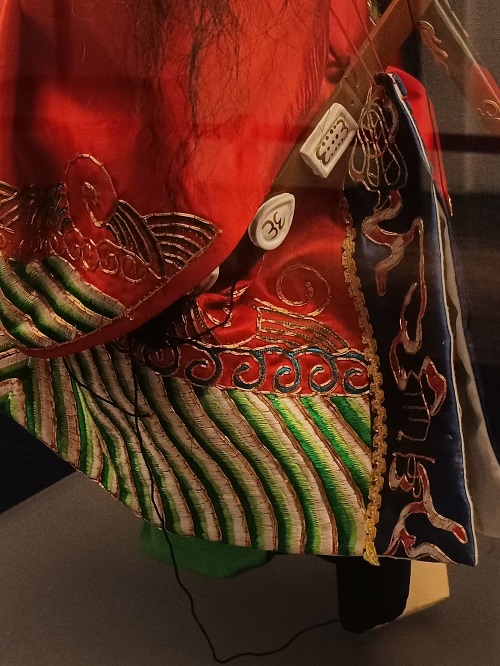

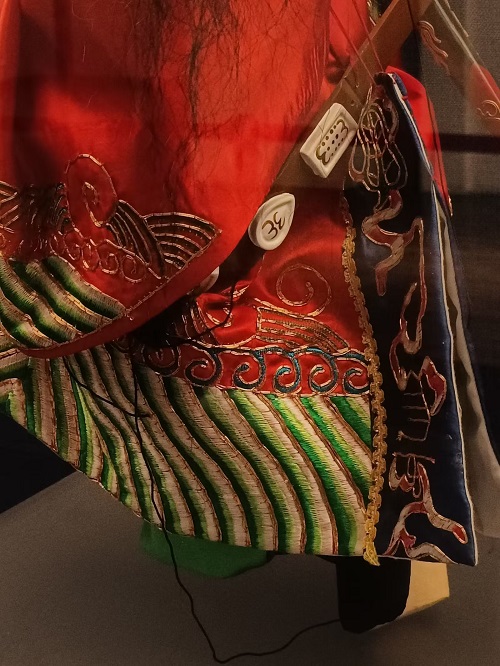

(木偶戏服上的金苍绣)

由于泉州非物质文化遗产馆的参访人员众多,成员们就地展开了随机街访的活动。此次街访共持续三个小时,从上午9点到上午11点。通过街访,我们了解到不论是属于哪个年龄阶段的人对于金苍绣都是较为陌生的。不少来自外地的游客纷纷表示不知道有金苍绣的存在;还有些本地人在看完桌裙、戏服图片后才恍然大悟地说道,“原来是这个”;而较为年轻的学生不论本地或外地基本上都不知道金苍绣的存在。

(五年级小学生街访记录)

(中老年人街访记录)

金苍绣作为一项属于泉州的非物质文化遗产,在网络上能搜寻到的相关资料实则少而又少,它在大众群体间的活跃度十分微弱。因此,这次的街访,实则更像是实践队成员们在向大众群体科普金苍绣的存在及其具体应用。

在了解完金苍绣之后,有不少群众表示如果真有看见到这类手艺品出现在实用的产品上,个人购买意愿也是较为强烈的。

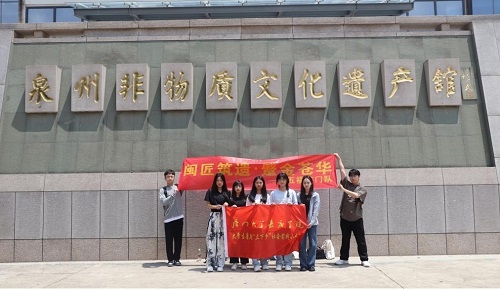

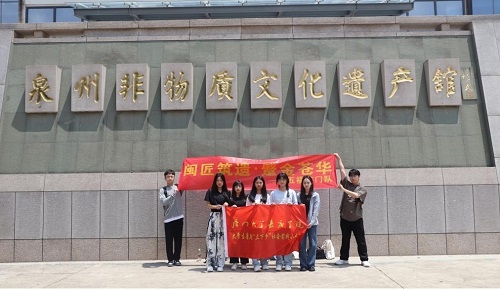

(五福临门队在泉州非物质文化博物馆门口合影)

当天下午,实践队成员们一同前往阿嬷绣品工作室进行参观采访。

阿嬷绣品是陈克忍老师的工作室。成员们一进门,阿嬷绣品的工作人员就引导成员们先进行作品的参观,耐心为成员们讲解作品背后的每一个故事。值得一提的是,阿嬷绣品里的作品不仅有陈克忍老师一个人的作品还有学徒的作品,从十四岁到六十四岁的作品都有。去的当天,也碰到有前来绣毕业设计的大学生们。

(成员们观赏绣坊成员作品)

陈克忍老师出身于刺绣世家,十四岁就能独立绣完一件金苍绣的桌裙。但出身于动荡年代的她,这条路走的也不并平坦。由于金苍线的颜色在那个年代过于敏感,因此不能展现于世人眼中,好不容易熬到能光明正大的做工。可好景不长,又碰到机绣兴起,刺绣衰落。这一路的大起大落是旁人难以感同身受的煎熬。但陈克忍老师却能笑着对我们说,“想起来苦是苦啊,但仔细品苦中也是带有甜啊。”经历了那么多到现在,陈克忍老师拿起针时依旧是十四岁的那份热情,而身边的家人也是一直如初般鼓励着老师。

即使这条路再难,选择了就要坚持做下去。陈克忍老师跟成员们感慨道:“现在外面所谓的金苍绣很多是机绣,机绣没办法实际上是没办法绣出金苍绣的精髓,那些荔枝跳呀、菠萝凹呀,机绣都是没办法做到的,要想看到真正的金苍绣,还得是人工手艺制作出来的。”是的,机器取代不了人的智慧,也讲不出为了保护金苍绣手艺人背后付出的艰辛故事。

谈到自己最满意的作品。陈克忍老师说大概是在疫情自己绣的四幅作品(目前已全部赠出)。她提醒成员们做金苍绣的时,要注意金苍线的特殊性,导致其不能碰水,同时金苍线是有光泽的,对眼睛具有伤害性,自己就是在绣完那四幅作品后眼睛加深了不少度数。接着,陈克忍老师还与成员们分享了不少自身故事,关于这些故事,她表示如果可以的话,希望能被更多人听到,她一生在尽己所能保护这项技艺,到现在也在传授这项技艺。一项手艺的留存并不容易,这其中曲折的渊源应该被人知晓。

活动的最后,实践队成员们在阿嬷绣品工作室门口与陈克忍老师合影留恋。

(五福临门队成员与陈克忍老师的合影)

“五福临门”实践队此次的现场调研活动就在这里短暂的画上句号。选取这个课题的初心就是希望让更多人可以看到金苍绣,认识到这群单纯热情的手艺人。我们所到的地方,每个手艺人都非常热心的接待我们,为我们讲述她们了解到金苍绣的故事以及她们与金苍绣的故事,她们保留着对金苍绣的纯粹的真心,一直将这门手艺延续至今,在与我们交流的过程中,都有谈到希望我们能把这项技艺带出去,让更多人知道,不知道我们的能力能进行到哪一步,但至少我们应该做到尽所能,无愧于心。

实地调研虽结束,但线上的宣传跟进从未停歇,我们由衷的希望可以让更多人可以了解到金苍绣,听到金苍绣背后的故事。

金苍绣被传承至今已经不仅是一种技艺的呈现,更是一种精神,一种文化,一种追求美的象征。

撰稿人:陈薇

为进一步了解金苍绣,厦门大学嘉庚学院“五福临门”实践队在7月11日,即“三下乡”社会实践活动的第二天,继续进行参观绣品、采访手艺人的实践活动。

首先实践队来到了泉州非物质文化遗产馆参观金苍绣。

金苍绣的展厅位于馆内四楼的一小块区域。其实,若要细来追究,金苍绣的展品不仅局限于所划分的小块展区中,它还可以存在于馆内三楼的高甲戏及梨园戏的展览区,从小件的高甲戏服到大件的梨园戏服上都可以观看到金苍绣的痕迹。

(小组成员观赏金苍绣)

(木偶戏服上的金苍绣)

由于泉州非物质文化遗产馆的参访人员众多,成员们就地展开了随机街访的活动。此次街访共持续三个小时,从上午9点到上午11点。通过街访,我们了解到不论是属于哪个年龄阶段的人对于金苍绣都是较为陌生的。不少来自外地的游客纷纷表示不知道有金苍绣的存在;还有些本地人在看完桌裙、戏服图片后才恍然大悟地说道,“原来是这个”;而较为年轻的学生不论本地或外地基本上都不知道金苍绣的存在。

(五年级小学生街访记录)

(中老年人街访记录)

金苍绣作为一项属于泉州的非物质文化遗产,在网络上能搜寻到的相关资料实则少而又少,它在大众群体间的活跃度十分微弱。因此,这次的街访,实则更像是实践队成员们在向大众群体科普金苍绣的存在及其具体应用。

在了解完金苍绣之后,有不少群众表示如果真有看见到这类手艺品出现在实用的产品上,个人购买意愿也是较为强烈的。

(五福临门队在泉州非物质文化博物馆门口合影)

当天下午,实践队成员们一同前往阿嬷绣品工作室进行参观采访。

阿嬷绣品是陈克忍老师的工作室。成员们一进门,阿嬷绣品的工作人员就引导成员们先进行作品的参观,耐心为成员们讲解作品背后的每一个故事。值得一提的是,阿嬷绣品里的作品不仅有陈克忍老师一个人的作品还有学徒的作品,从十四岁到六十四岁的作品都有。去的当天,也碰到有前来绣毕业设计的大学生们。

(成员们观赏绣坊成员作品)

陈克忍老师出身于刺绣世家,十四岁就能独立绣完一件金苍绣的桌裙。但出身于动荡年代的她,这条路走的也不并平坦。由于金苍线的颜色在那个年代过于敏感,因此不能展现于世人眼中,好不容易熬到能光明正大的做工。可好景不长,又碰到机绣兴起,刺绣衰落。这一路的大起大落是旁人难以感同身受的煎熬。但陈克忍老师却能笑着对我们说,“想起来苦是苦啊,但仔细品苦中也是带有甜啊。”经历了那么多到现在,陈克忍老师拿起针时依旧是十四岁的那份热情,而身边的家人也是一直如初般鼓励着老师。

即使这条路再难,选择了就要坚持做下去。陈克忍老师跟成员们感慨道:“现在外面所谓的金苍绣很多是机绣,机绣没办法实际上是没办法绣出金苍绣的精髓,那些荔枝跳呀、菠萝凹呀,机绣都是没办法做到的,要想看到真正的金苍绣,还得是人工手艺制作出来的。”是的,机器取代不了人的智慧,也讲不出为了保护金苍绣手艺人背后付出的艰辛故事。

谈到自己最满意的作品。陈克忍老师说大概是在疫情自己绣的四幅作品(目前已全部赠出)。她提醒成员们做金苍绣的时,要注意金苍线的特殊性,导致其不能碰水,同时金苍线是有光泽的,对眼睛具有伤害性,自己就是在绣完那四幅作品后眼睛加深了不少度数。接着,陈克忍老师还与成员们分享了不少自身故事,关于这些故事,她表示如果可以的话,希望能被更多人听到,她一生在尽己所能保护这项技艺,到现在也在传授这项技艺。一项手艺的留存并不容易,这其中曲折的渊源应该被人知晓。

活动的最后,实践队成员们在阿嬷绣品工作室门口与陈克忍老师合影留恋。

(五福临门队成员与陈克忍老师的合影)

“五福临门”实践队此次的现场调研活动就在这里短暂的画上句号。选取这个课题的初心就是希望让更多人可以看到金苍绣,认识到这群单纯热情的手艺人。我们所到的地方,每个手艺人都非常热心的接待我们,为我们讲述她们了解到金苍绣的故事以及她们与金苍绣的故事,她们保留着对金苍绣的纯粹的真心,一直将这门手艺延续至今,在与我们交流的过程中,都有谈到希望我们能把这项技艺带出去,让更多人知道,不知道我们的能力能进行到哪一步,但至少我们应该做到尽所能,无愧于心。

实地调研虽结束,但线上的宣传跟进从未停歇,我们由衷的希望可以让更多人可以了解到金苍绣,听到金苍绣背后的故事。

金苍绣被传承至今已经不仅是一种技艺的呈现,更是一种精神,一种文化,一种追求美的象征。

作者:陈薇 来源:厦门大学嘉庚学院管理学院

- 立足少数民族文化发展,走上自治县区幸福道路

- 07-31

- “三向”互动提效能 青春共治筑未来

- 城市社区作为城市社会治理的基础单元,其治理效能与社会治理现代化紧密相连。7月29日至8月1日,由西北农林科技大学人文学院9位本科生组

- 07-31

- 安食珍馐,厚德载食

- 曲阜师范大学“食”步芬芳社会实践队以二十大的重要精神为指引,深入参与了一项关乎国家全局的社会实践活动——食品安全与浪费调查与倡

- 07-31

- 滁州学院探索雪园小分队前往蚌埠探索非遗文化

- 为保护、传承、宣扬蚌埠非遗美食文化雪园文化,滁州学院学生前往蚌埠实地采访考察,切身感受非遗美食文化的魅力,进行了为期七天的社会

- 07-31

- 安徽学子三下乡:无偿献血温暖人心

- 关于无偿献血的调查报告

- 07-31

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台