多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

“邕”远有戏团队:邕剧活态传承与创新转化赋能文旅新业态

- 发布时间:2025-09-14 阅读:

- 来源:广西师范大学“邕”远有戏团队

“邕”远有戏团队:邕剧活态传承与创新转化赋能文旅新业态

邕剧,作为南宁市独有的优秀地方戏曲剧种,它不仅承载着这座城市厚重的历史记忆,更凝聚着南宁人民的精神认同和文化脉络。7月14日至27日,广西师范大学“邕”远有戏团队赴南宁开展邕剧非遗调研。团队走访邕州剧场和新会书院两个邕剧传承基地、南宁市博物馆邕剧陈列展,深入南宁市中心的街头巷尾追寻邕剧足迹,通过实地走访、深度访谈与沉浸体验,挖掘邕剧的艺术内涵和文化价值,深化非遗文旅融合路径,助力邕剧的活态传承和创新转化。在新会书院——这座隐于闹市、始建于清代的的邕剧文化圣地,队员们沿着石板路,细致观察了道具陈放室和演员化妆室。这些木房间虽小但五脏俱全,戏服、化妆台、道具排放有序,暖黄的灯光下映衬出典雅的戏曲韵味。书院内的戏曲博物馆虽然规模不大,却系统展示了脸谱、道具、戏服及邕剧研究历程,吸引不少观众驻足欣赏。工作人员介绍,近期参观新会书院的年轻人不断增多,观众结构较以前已悄然变化,但老年观众仍占主体。音乐响起,主角亮相,他们跟随着音乐的韵律或慢慢踱步、或施展各种特技,将手眼身步法的戏曲核心演绎得淋漓精致。邕剧唱腔多高亢激越,在听多了昆曲的细水长流后,再来倾听风格截然相反的邕剧,一开一合,似领略了万千世界。戏台古香古色、大气规整,团队成员感受着“情景交融”的演出氛围,体会传统戏曲的独特感染力,沉浸其中,如痴如醉。

南宁市新会书院(兴宁区解放路42-1号)正门照片。赵靖雯供图

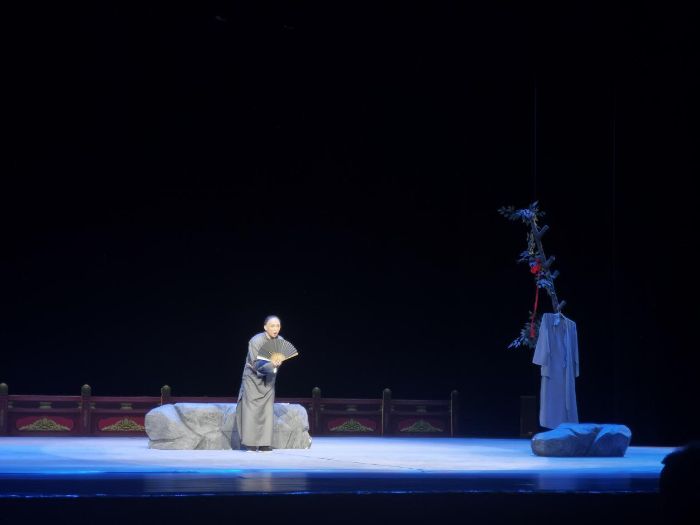

7月26日邕州剧场地方戏曲月月演如期展开,虽然团队成员提前一个小时半到达,但是剧场外已有不少大学生等候。经了解,她们同样因社会实践活动而来了解邕剧。演出时间接近,观众鱼贯而入。与新会书院不同,邕州剧场是现代化演出布置,观众也包括多个年龄段,在这里队员们看到了更加鲜活、丰富的邕剧力量。剧场里粤剧与邕剧同台展演,也让队员们在两相比较间更意识到邕剧的独特之美。最令队员们印象深刻的是邕剧《孔乙己》,除了剧名引人入胜外,演员的表演也极其震撼、富有张力。忧郁的神情、麻木的姿态以及最后悲惨的倒下都令人十分动容,旧时代被科举制度毒害的知识分子形象被演绎得惟妙惟肖。

邕剧《孔乙己》剧照。赵靖雯供图

团队第三个地点来到了南宁市博物馆,除了参观专设的邕剧展区,队员们也来到其他展厅,将邕剧置身于南宁的历史脉络中加深理解。这个邕剧展区虽然紧凑,但布局精巧。展区一入眼就是整面墙的邕剧脸谱,绵延到路的尽头。各种奇形怪状、变化多端的脸谱彰显了邕剧角色形象的多样性和艺术想象力,让队员们对其他未曾看过的邕剧表演无比向往。展出的角色模型、历史资料及数字化演出重现,令队员们对许多已鲜见于舞台的传统剧目倍感惋惜,也更加坚定了传承信念,大家立志要为邕剧的传承与发展贡献自己的青春力量。队员们随机采访了不同年龄段、不同性别的游客,发现多数人此前并不了解邕剧,但在参观后均认为邕剧极其震撼、非常美丽、文化底蕴深厚,表示出对邕剧艺术的高度赞赏和文化认同。队员们还采访到一位计划带孩子参观新会书院的女士,她对邕剧的了解来源于网上,此行希望带着孩子领略更多地域文化、拓宽视野、丰富生活体验。从线上关注到实地体验,也正反映出传统文化传播的新路径。参观完广西古代展厅,队员们来到了广西近现代展厅,在承前启后、继往开来的历史视野转换中,队员们对广西历史的变迁认识更加深刻,也对邕剧的由盛转衰再走向复兴的历程感到沉重和欣慰。

队员赵靖雯和韦晨曦在欣赏脸谱墙。李金麒供图

通过这次短暂的调研,团队成员们不仅加深了对邕剧艺术价值与文化底蕴的理解,也更清晰认识到邕剧传承面临的现实挑战。在与邕剧形成了深刻的心灵感应中,邕剧坎坷的发展史令队员们心痛,也激励着团队更加用心、更加认真地推动邕剧的活态传承和创新发展。团队目前正在稳步推进相关传承方案,将产品设计、媒体传播与文旅新业态深度融合,期待以青年力量助力邕剧走向更广阔的公众视野。

社会向前发展的浪潮中,传统文化难免走在惊涛骇浪,但只要坚守初心、守正创新,即使历经风雨也终见晴空。感谢所有支持此次调研的单位和个人,也感谢我们的坚持。邕剧的传承之路,需要每一代人的接续努力,邕剧的未来,我们共同在路上!(通讯员:赵靖雯)

三下乡推荐

- 百色学院推普先锋队瑶乡推普助振兴

- 2025-09-14

- “溯古道风华,启菌乡新程”——浙财大学子赴常山东坑村开展乡村振兴实践

- 2025-09-14

- 乡墅新学·沃野砼心——东南大学“砼萌”实践团点亮双墩村童梦之旅

- 2025-09-14

- 区块链奇遇记 ——“承先辈精神薪火,绘乡村蝶变新卷”社会实践团队三下乡特别课堂

- 2025-09-14

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台