多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

赓续红色长乐 力行薪火相传

- 发布时间:2025-08-01 阅读:

- 来源:赓续红色长乐 力行薪火相传

赓续红色长乐 力行薪火相传

第一天:溯红色文脉,承赤子初心

午后两点的阳光洒满征途,我们怀着热忱踏上三下乡之旅。首站抵达冰心文学馆,推开展馆大门,时光仿佛在此慢下来,一件件文物静静铺展“世纪老人”的生命长卷。最引人注目的是陈列柜中那组承载荣光的证书:中国作家协会会员证上的钢笔字迹依然清晰,全国人大代表证的红色封皮虽添岁月痕迹,却字字镌刻着她作为作家与社会观察者的双重担当。讲解员指着旁边的展柜介绍,这些荣誉背后,是她一生与文字相伴的坚守。

随着讲解深入,我们在文物中触摸她的成长轨迹:玻璃柜里长辈们留下的古籍与手稿,字迹工整的批注间藏着深厚的家学渊源,正是这样的文化浸润,让“爱与温暖”成为她创作的底色;留学时期的行李箱与外文笔记静静陈列,泛黄的纸页上记录着异国见闻与思乡情愫,中西文化的碰撞让她更懂家国情怀的重量;一件素雅的衣物格外动人——这是日本友人所赠,针脚间藏着跨越国界的真挚情谊,也映照着她“有了爱就有了一切”的处世哲学。最让人会心一笑的是一组老照片:书桌旁的猫咪依偎在她脚边,阳光透过窗棂洒在书页与猫毛上,温柔的画面让人读懂她文字中细腻柔软的来源。从童年的文学启蒙到晚年的笔耕不辍,从《繁星》《春水》的轻盈诗意到关注社会的深沉思考,每一件文物都在诉说:她以笔为炬,用“爱的哲学”温暖了一个时代,让坚守与温柔的力量在岁月中代代相传。

告别文学馆,我们走进侨乡风情浓郁的猴屿。解说员先为我们揭开“番客”的深情篇章——这是当地人对海外侨胞的亲切称呼,背后藏着无数山海相隔的牵挂。先辈们带着家乡泥土远渡重洋,在异国用勤劳扎根,却始终把桑梓放在心间:侨批里“平安勿念”的报喜与“修桥建校”的嘱托,汇款单上“赡养父母”的责任与“兴学助教”的赤诚,让我们先触摸到“根在中华”的滚烫初心。

随后步入郑丙廉吏馆,古建砖瓦间回荡着千年正气。解说员以史料还原南宋名臣的担当:任内革除苛政、兴修水利,面对诱惑始终坚守“清慎勤”,用“为官一任,造福一方”的行动诠释责任。哪怕遭遇非议,仍以百姓疾苦为先,这份廉洁奉公的精神如同穿越时空的火种,在我们心中点亮坚守的光芒。

转角来到华侨书院,展品让初心与精神愈发清晰。泛黄的船票记录远行的艰辛,侨胞捐建的匾额刻着回馈家乡的热忱,“爱国爱乡”的题词将番客的桑梓情与郑丙的为民心紧紧相连。不同时空的赤子担当在此交汇,让我们读懂薪火相传的内核,正是这份从未改变的责任与深情。

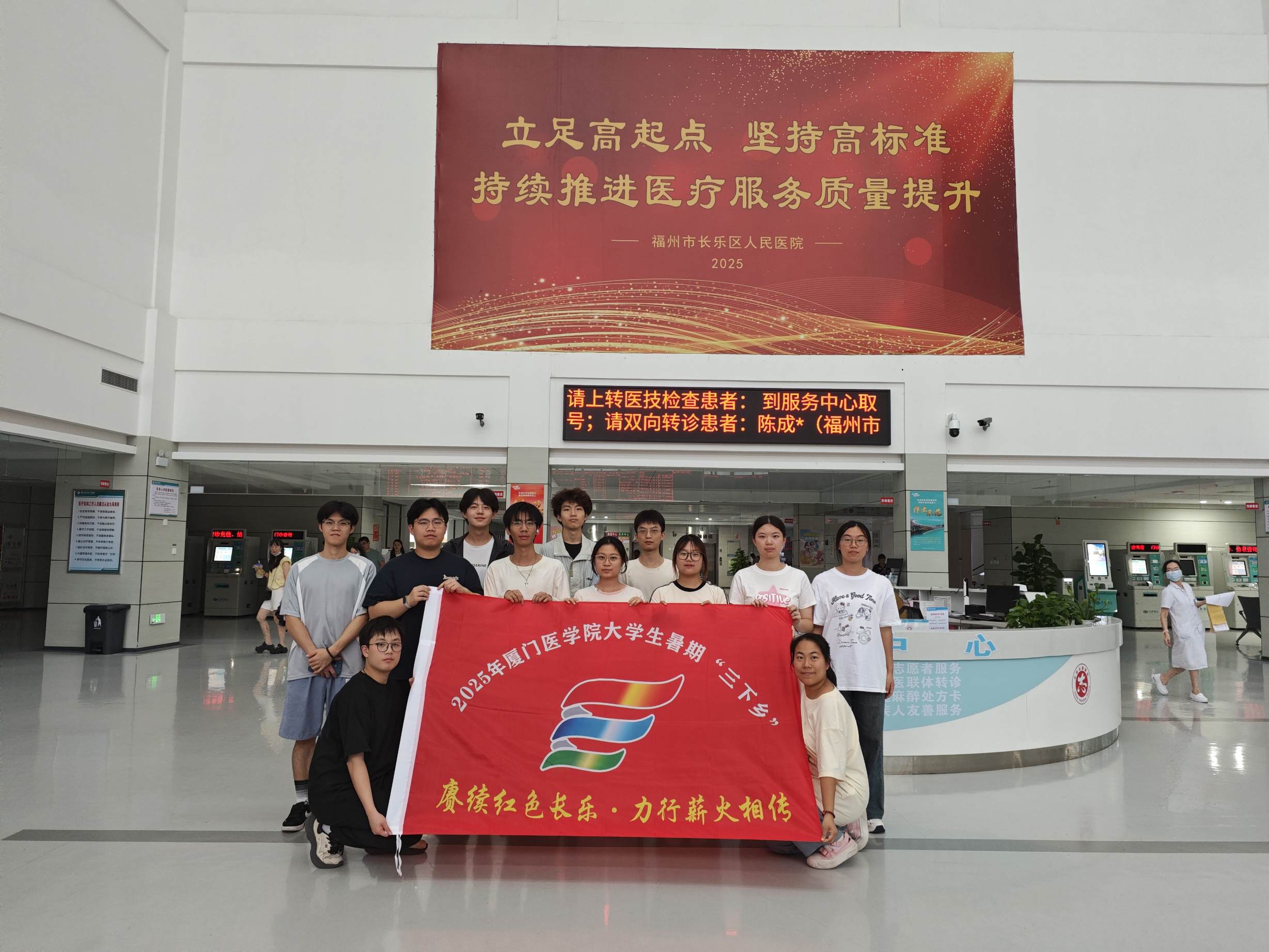

第二天:践志愿力行,暖民生温度

晨光微露之际,我们的志愿服务在长乐区人民医院正式启动。志愿者们提前抵达门诊大厅,身着红马甲迅速就位,在自助服务区的各台设备旁形成了一道“红色防线”。这里没有机器运转的嘈杂声响,唯有屏幕的微光与轻声的指导交织,静谧的氛围中,更显人文关怀的细腻回响。面对在自助设备前略显无措的患者,志愿者们主动上前提供帮助:为带孩子的家长指引挂号流程,向老年患者耐心讲解医保结算步骤,为外地就诊者细致演示报告查询方法。从自助挂号机的科室选择、专家预约,到缴费机的医保统筹确认、费用明细核对,再到报告打印机的条码扫描、单据整理,每一个操作环节都伴随着清晰的讲解与规范的示范。针对视力不佳的老人,志愿者们俯身贴近屏幕逐字解读;遇到对流程陌生的患者,便以简洁明了的语言梳理步骤;为行动不便者暂存随身物品,替匆忙就诊者记录操作要点……这些看似细微的服务,实则蕴含着对患者需求的精准回应:语速放缓以确保理解,动作轻柔以避免失误,态度温和以缓解焦虑。

上午的就诊高峰时段,志愿者们在各设备间高效衔接,讲解声、示范声与患者的致谢声共同谱写出温暖的服务乐章。午后人流渐稀,志愿者们同时进行一些心得交流,探讨面对不同情况的解决方案,长时间的站立让双腿略感酸胀,但没有人懈怠,始终以饱满的状态投入服务。时间在一次次俯身指导与耐心解答中悄然流逝,直至夕阳西下,时钟指向下午五点半医院下班时刻,大厅内已无就诊患者,自助服务区恢复了清晨的宁静。

脱下红马甲时,尽管双腿的酸胀与喉咙的微哑交织着身体的疲惫,但每个人的脸上都洋溢着充实的笑意。回望空荡的大厅,日间那些舒展的眉头与真诚的感谢仿佛仍在眼前,此刻更深刻体会到这份“定点坚守”的价值:它或许没有轰轰烈烈的事迹,却在每一次俯身指导中消除了技术应用的壁垒,在每一句耐心解答中缓解了就医过程的焦虑。正如冰心先生以文字传递爱与温暖,郑丙以一生践行廉洁担当,我们用一日的坚守,让“为民服务”的红色初心在实践中得到了生动诠释。

暮色中离开医院,晚风轻拂带来凉爽,心中却涌动着持久的暖意。薪火相传从来不是遥远的口号,而是蕴藏在日复一日的坚持中,体现在每一次为他人着想的细节里。这场志愿之行让我们深刻领悟:传承的力量,正在于将先辈的精神内核转化为当下的实际行动,让温暖与责任在时光的流转中生生不息,这便是“力行薪火相传”最鲜活的注脚。

三下乡推荐

- 周口师范学院“三下乡”:“低碳生活,绿色行动”主题宣讲

- 2025年7月4日,周口师范学院化学化工学院“零碳豫行,青衿力行”三下乡社会实践团踏入周口国防园,开展“低碳生活,绿色行动”主

- 2025-08-02

- 淮师学子铭历史:传承红色基因,凝聚奋进力量

- 2025-08-02

- 周口师范学院“三下乡”:绿色骑行活动

- 2025年7月2日,化学化工学院”零碳豫行,青衿力行"三下乡实践团于周口市区开展一场别开生面的绿色骑行活动。身着统一骑行的队员们

- 2025-08-02

- 周口师范学院“三下乡”:花样纸杯种植活动

- 2025年6月30日,化学化工学院“零碳豫行,青衿力行”三下乡社会实践团来到馨丽康城,开展“童芽圆梦计划”活动。在教会孩子们种植

- 2025-08-02

- 周口师范学院“三下乡”:零碳足迹.乡约未来环保问卷调查

- 2025年7月1日,化学化工学院“零碳豫行,青衿力行”三下乡社会实践团来到馨丽康城进行“零碳足迹·乡约未来”环保知识宣传活动。

- 2025-08-02

- 周口师范学院“三下乡”:手工变废为宝活动

- 2025年7月5日,周口师范学院化学化工学院“零碳豫行,青衿力行”社会实践团队开展“手工变废为宝”创意实践活动,深度探索废旧物

- 2025-08-02

- 湖工学子三下乡:体验漂漆技艺 传承非遗文化

- 为传承非遗文化,让农村留守儿童感受传统工艺魅力,2025年7月11日,湖南工程学院计算科学与电子学院的“星耀七甲・筑梦童行

- 2025-08-02

- 湖工学子三下乡:巧手剪纸传技艺 七甲童心绘非遗

- 为了增强乡村留守儿童防范于溺水的安全意识,减少乡村留守儿童溺水的风险,7月10日,湖南工程学院计算科学与电子学院7月11日,湖

- 2025-08-02

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台